床の防音工事に最適な建築資材として、多くの建設現場で実績を積んできた防音マットZSですが、ネット販売開始以来、DIYで活用されるお客様が増えています。トレーニングジムやダンススタジオをはじめ、幼児施設やオフィスの床まで、建築業者に頼らず防音対策をされるケースが多くなっています。

「賃貸物件で大掛かりな防音工事をする事が出来ない」「建築業者に頼らず自分達で出来る範囲の床の防音対策をしたい」といったご要望を多くいただきます。防音マットZSはカッターナイフ等で切断加工でき、特別な工具なしで設置が可能です。

防音マットZSの製品詳細・価格はこちら

ソノーライズでは、使用目的や施工範囲などをヒアリングし、防音マットZSなどを使用したDIYでの防音対策のご相談にも対応しています。社員やご家族と施工をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

自分でできる!防音マットZSを敷くための準備と賃貸対策

防音マットZSの設置に、大掛かりな工具は必要ありません。ここでは、「賃貸でもできる」設置方法と、より綺麗に、確実に設置するために推奨される準備と道具を紹介します。

設置場所の確認:賃貸住宅・マンションでの注意点と対策

賃貸住宅での設置では、退去時の原状回復が最も重要になります。「大掛かりな工事ができない」という不安を解消します。

【賃貸での原状回復を最優先する設置ポイント】

- 床に直接接着剤を塗布することは避け、防音マットの上に仕上げ材(カーペット、置き敷きフローリングなど)を敷く方法を選びましょう。

- マット自体を仮固定したい場合は、床を傷つけない剥がせるタイプの強力両面テープを角や中央に数か所使用するに留めてください。

- 防音マットZSは重量があるため、マットを敷き詰めるだけでも高い防振・遮音効果が得られます。

DIYに必要な道具と資材

防音マットZSは、厚さ20ミリの超厚タイプから3ミリと薄手の商品まで5種類の厚さがございます。使用目的に合わせて、DIYでの防音工事も検討されてみてはいかがでしょうか。

- カッターナイフ:厚みに応じて力を入れやすいものを用意してください。(厚手のマットには大型のカッターを推奨)

- メジャー・定規:正確な採寸と直線カットのために必須です。

- 床材用接着剤(固定推奨の場合): 安定した防振・遮音性能を発揮するために使用します。

- 当て木・ローラー:接着剤を使用する場合、マットを均一に圧着させるために使用します。

防音マットZSの失敗しないDIY設置・施工手順

ここでは、防音マットZSの最も一般的な設置手順を解説します。継ぎ目を綺麗に仕上げることで、遮音効果を最大限に引き出せます。

Step1. 採寸とカッターでの切断・加工

防音マットはゴムチップを圧縮した素材のため、カッターナイフでカットできます。壁際や柱の形に合わせるための加工手順です。

- 正確な採寸:設置面の寸法を正確に測り、壁際など端は少し余裕をもってカットし、後から微調整するのがおすすめです。

- 直線のカット:定規や当て木をしっかりと固定し、カッターで何度か筋を入れながら深く切り込みを入れていきます。一度に切ろうとせず、何度か繰り返すときれいに切れます。

- 複雑な形状の加工:マットの上に型紙を置き、形状を写し取ってからカットすると失敗が少ないです。

Step2. 接着剤による固定または置き敷きでの設置

高い防振効果と安定性を求める場合は接着固定を推奨しますが、賃貸の場合は置き敷きで対応します。

- 床面の清掃:接着する場合は床面のホコリや油分を完全に除去します。(置き敷きの場合も掃除は必須です)

- マットの設置:マットを一枚ずつ敷き詰め、マット同士の継ぎ目に隙間ができないよう、突きつけで密着させます。

- 圧着:設置後、マット全体の上からローラーなどで均一に圧着させます。(置き敷きの場合は、仕上げ材を乗せることで圧着されます)

- 仕上げ材の施工:マットの上にカーペット、フローリング、塩ビタイルなどの仕上げ材を施工して完了です。

防音マットZSのDIY施工事例と活用例

実際に防音マットを DIY で導入されたお客様の具体的な事例を紹介します。ご自身の環境に近い事例を探して、参考にしてください。

事例1:マンションの子供の足音・日常生活の騒音対策

階下へ伝わる幼児の足音や日常の物音などの騒音や振動を軽減させたいというご要望に、10mm厚(BM-3)などが人気です。畳やカーペットなどの下へ敷き込む事で、大掛かりな工事をせずに床の防音効果を向上させます。

床の緩衝材としてゴムの弾力性が脚への負担も軽減するため、お子様やペットのいるご家庭にもお勧めです。椅子やキャスターなどを引く際の気になる音も抑えます。

事例2:楽器演奏・トレーニングマシーンの防振対策

ピアノやドラムなどの楽器演奏の打撃音を抑えたい、エアロバイクやルームランナーの振動を防ぎたいというご要望に、厚手の15mm(BM-4)や20mm(BM-5)が選ばれています。

宅録やシアタールームの対策でも人気が高く、オーディオ機器の音と振動を沈める高い防振効果を発揮します。運動器具やマッサージチェアの下に敷き込む際にも絶大な効果を発揮します。トレーニングジムやスタジオ、武道場などの床下地材としても効果を発揮します。

床の防音材の違いと比較:なぜ防音マットZSが選ばれるのか

床の材料にも多くの種類がございます。用途に適したものを使用することで、防音効果を発揮しやすくなります。また、要素の違う材料を組み合わせることで、相乗効果がみられるものも多いです。

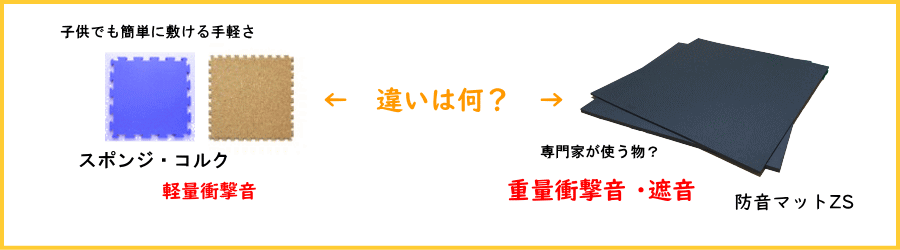

スポンジやコルクマットとの決定的な違い

防音マットZSには、質量の高い耐久性に優れた、適度な弾力性のあるゴムを材料に採用しております。スポンジやコルクマットは素材が軽いため音が透過してしまいます。音の透過を防ぐには、質量(重量)と面密度が高いものほど性能が高くなるため、軽量な素材では限界があります。

防音マットZSと防音カーペットの違い

防音カーペットやLL45フローリングなどの裏についたクッション材は、スプーンなどを落とした際の「軽量衝撃音」には効果がありますが、大きな声や楽器の音、足音といった「重量衝撃音」には不向きな面が多いです。

防音マットZSはあくまで下地材ですので、上にカーペットやその他の仕上げ材が必要になります。単体でも防音性能は高い商品ですが、仕上げ材の種類によっては更なる相乗効果が見込めます。

どの厚みを選ぶべきか迷っている方は、専門家による解説ページをご覧ください。

床の防音対策で人気の防音商品

音の問題は、さまざまな場面で起こります。目的に応じた対策が必要です。

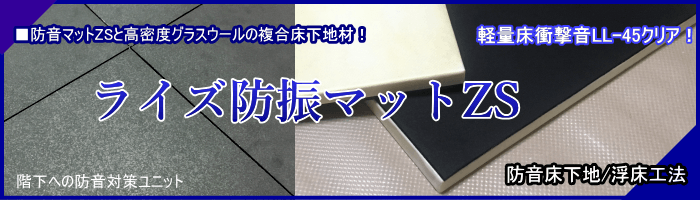

ライズ防振マット

階下への振動音対策として、ドラム演奏用の防振ステージを制作するお客様が多い防音材です。

ライズ防振マットとは、床衝撃音を軽減させる為に高い防振性能を発揮するよう研究開発された、防音マット(遮音材)と高密度グラスウールボード(防振・吸音材)を組み合わせた複合床下地材です。床の防音対策の下地材として使用する事で、遮音等級LL-45をクリアする乾式の浮き床構造を簡単に構築出来ます。

音パット防振材

電動工具などの使用が出来て、建築の知識もあるような方であれば、床の防振構造から検討されてみてはいかがでしょうか。高い防振性能の床構築が可能になります。

音パットとは、多くの防音工事で得た経験や技術を活かし、研究の上に開発された防音用の下地構造材です。床であれば防振用の根太のように使用し、壁であれば防振タイプの間柱という様なイメージの材料です。既存の躯体などと仕上げ材を直接固定するのではなく、浮き構造になるように施工出来る事で、音や振動の伝わりを大幅に軽減する事を可能にしたのがこの音パットです。

高密度グラスウール『パラボード』

既存の床スラブ等へ振動を伝えない様にする為の浮き床工法として、建築工事で人気の高密度96kグラスウールボードです。使用用途は多く、アイディア次第でさまざまな防音対策に使用可能です。